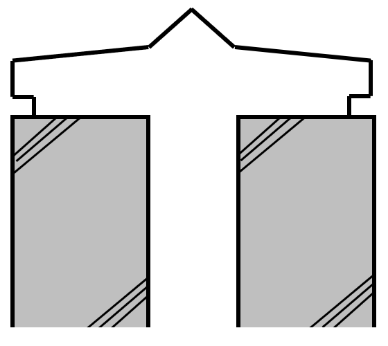

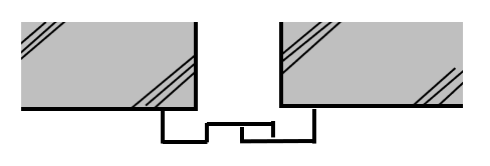

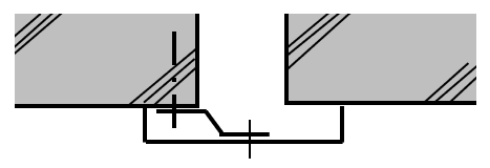

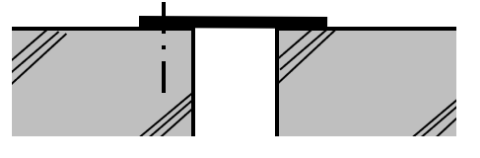

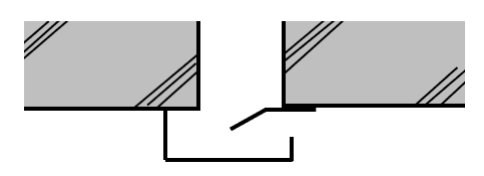

屋根部

壁部

壁・天井部

床部

スラブ下部(樋部)

日本でエキスパンションやエキスパンションジョイントなどの言葉が使われ始めたのは昭和初期のようです。配管などの伸縮継手としてゴム製や金属製の商品がメーカーで開発されました。その後昭和20年から30年にかけて道路や橋梁などの伸縮継手として開発されました。この頃から道路用伸縮継手メーカーも多く設立され、自動車の普及とともに今に至っています。

建築用として記載された最初の文献は、昭和31年建築学会論文報告集に掲載された武藤清氏の“エキスパンション・ジョイントの研究(鉄筋コンクリート部材の収縮について)”です。また雑誌“建築技術”昭和31年9月号に小林制氏・高橋幸雄氏の“エキスパンション ジョイント”の記事が見られます。この頃から、エキスパンションという言葉が使われるようになってきたました。

特許において最も古い文献は、米国特許2976782(1957年7月26日出願 床拡張ジョイント 発明者:ウェンゼル W トム)であると推定されます。これ以降、アメリカの多くの特許が入ってきました。その為昭和30年代には、建築業界、道路業界でかなり一般化したのではないかと想定されます。

松下清夫氏・鉄田光雄氏は、昭和41年~42年建築界(理工図書)のVol. 15 No. 12~ Vol. 16 No.2に“エクスパンション・ジョイントの工法について”を掲載。続いて昭和42年“Building Elementとの関係位置による”Expansion Joint の種類と交点“を建築学会で発表。翌43年2月“E.J.の防水工法に関する問題点とその対策”を建築材料1968年2月号に掲載しました。これらの集大成として昭和43年、松下清夫・鉄田光雄共著「建物のエクスパンションジョイント工法」が出版されました。これは日本において、エキスパンションジョイントをまとめた初めての本といえます。

この頃のエキスパンションと言えば、既述の書籍類に掲載された例のように、金属の板曲げを組み合わせたものが多く、防水も従来の防水材と併用する仕組みのもので、その設計・施工は、各建築現場で担当者が考えて図面を起こし、専門業者に指図して製作から施工するという仕組みでした。その為、各現場で全く相反するようなエキスパンションジョイントで、標準化もされず問題点も多く、悩みの種といえました。

昭和45年、㈱日本アルミ(現:㈱UACJ金属加工)は、CS社(Construction Specialties Inc.米国)との技術提供により、エキスパンションジョイントカバーの国産化に着手し、2年後の同47年に完成しました。主材料にアルミ押出形材を使用した既製品は、日本の建築市場に合わせたモジュールとなりました。

施工手順が書かれたカタログとサンプルを設計事務所や建設会社へ送るPR活動の結果「伸縮継手」から「エキスパンションジョイントカバー」という用語へと徐々に変化し、既製品が定着していきました。

昭和53年6月12日に発生したM7.4の宮城県南部地震により、同56年新耐震設計法が施行されると、エキスパンションジョイントの市場が大きく拡大し始めます。同年から同60年までに競合メーカー4社が市場に参入、新製品や改良技術が広がり、市場が拡大していきました。

昭和59年9月14日に発生したM6.8の長野県西部地震では山地特有の大規模土砂災害が29名の生命を奪い多大な被害を及ぼしました。このころから、エキスパンションジョイントに耐火性が求められてきました。

㈱日本アルミは、耐火性能の公的許可が得られれば市場への普及がしやすくなると考え、昭和59年夏、当時の建設省・経産省へ働きかけましたが、「民間1社だけでは・・・」と要請を受け入れてもらえず、軽金属製品協会や新分野のメーカー数社を招集しました。 エキスパンションジョイントが防火区画に設けられる場合、どのような防火性能を有すれば良いのか明確ではありませんでしたが、昭和59年、建設省から各都道府県建築指導課への申し合わせ事項が次のように決められました。

昭和61年3月、理研軽金属工業㈱をはじめ6社(日本アルミニウム工業株式会社、株式会社エービーシー商会、株式会社大河内製作所、カネソウ株式会社、三協アルミニウム工業株式会社)による「日本エキスパンションジョイント協議会」が発足。エキスパンションジョイントの耐火性能が公的に認められるよう、㈶日本建築センターへ働きかかけました。防災性能評定委員会区画貫通部工法等専門委員会の中にワーキンググループを設けていただき、試験・評価方法を定めた結果、2時間の防災性能評定が得られ公的に認められました。

昭和62年6月「日本エキスパンションジョイント協議会」は発展的に解消、「日本エキスパンションジョイント工業会※(以下:工業会)」として発足し、1時間の防災性能評定を取得し、エキスパンションジョイントの普及活動を推進しました。

平成2年2月から同11年6月、工業会内の広報部会を中心に、全国主要都市で「講演会」を主催しました。全11回の講演会では時流に沿ったテーマの講演や、工業会内の技術部会を中心に作成された「建築用エキスパンションジョイントの手引」が説明され、関係官庁・設計事務所・建設会社等建築業界に広く推進していきました。

平成2年~平成4年は、好景気の影響もあり各社の既製品の販売が順調に推移した一方、クリアランスの大型化が進んだ時期でもありました。クリアランスが200㎜を超えた「広幅エキスパンションジョイント」は、ウォータフロント等の軟弱地盤を中心に建設する建物での需要が増加しました。

※2024年2月現在の会員は理研軽金属工業株式会社をはじめ全6社

(井上商事株式会社、株式会社エービーシー商会、カネソウ株式会社、 株式会社三昌、株式会社UACJ金属加工)

日本エキスパンションジョイント工業会

平成7年(1995年)の兵庫県南部沖地震の発生を受け、平成12年(2000年)に改正された建築基準法は、地耐力に応じた基礎構造の規定や、第38条の廃止による「性能規定化」が盛り込まれました。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という別の法律も施行されました。日本建築センターの評定が廃止されることを受け、エキスパンションジョイント耐火性能の“公的評価”は廃止へと追い込まれましたが、エキスパンションジョイントの耐火性能には法的な要求が明記されていないことから、工業会基準で耐火性能を評価し、適合品として継続的に市場への供給を実施していきました。

平成7年(1995年)兵庫県南部沖地震発生の頃から建築界には免振構造が普及し始め、エキスパンションジョイント部は変形量が500㎜を超えるなど大型化が進んでいきます。

その間も国内では、平成16年(2004年)新潟県中越地震、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)、平成28年(2016年)熊本地震、平成30年(2018年)北海道胆振東部地震などにより甚大な被害が発生しています。

特に2011年東北地方太平洋沖地震以後、クリアランスの大型化は進んでいきます。中でもマンションは高級化の一環で免振構造が増え、避難経路は大きな課題となっています。

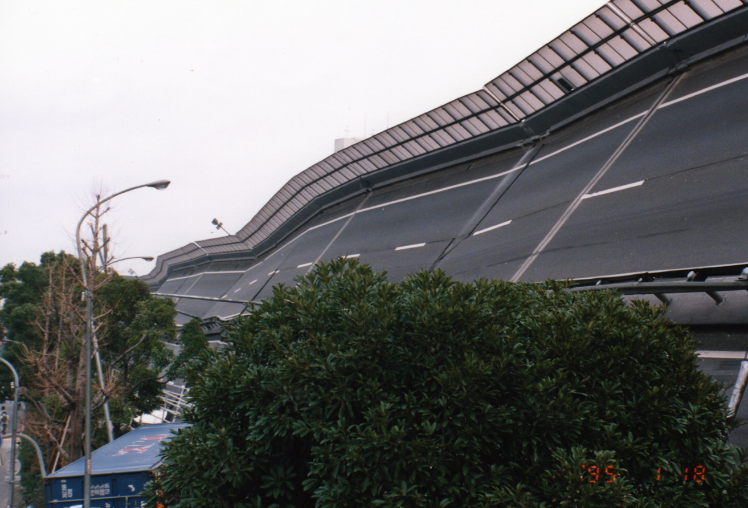

1995/01/17 兵庫県南部沖地震(阪神・淡路大震災)

写真提供:神戸市

2004/10/23 新潟県中越地震

撮影提供:新潟県・長岡市

2011/03/11 東北地方太平洋沖地震

写真提供:(一財)消防防災科学センター「災害写真データベース」